用汗水浇灌收获

以实干砥砺奋进

在集团公司可持续高质量发展的非凡征程中

广大劳动者大力弘扬

劳模精神、劳动精神、工匠精神

习得一手好技术 练就一身真本领

坚守平凡岗位 创造非凡成绩

让我们一同见证工匠风采

礼赞劳动之美

汲取奋进力量

续写枣矿辉煌

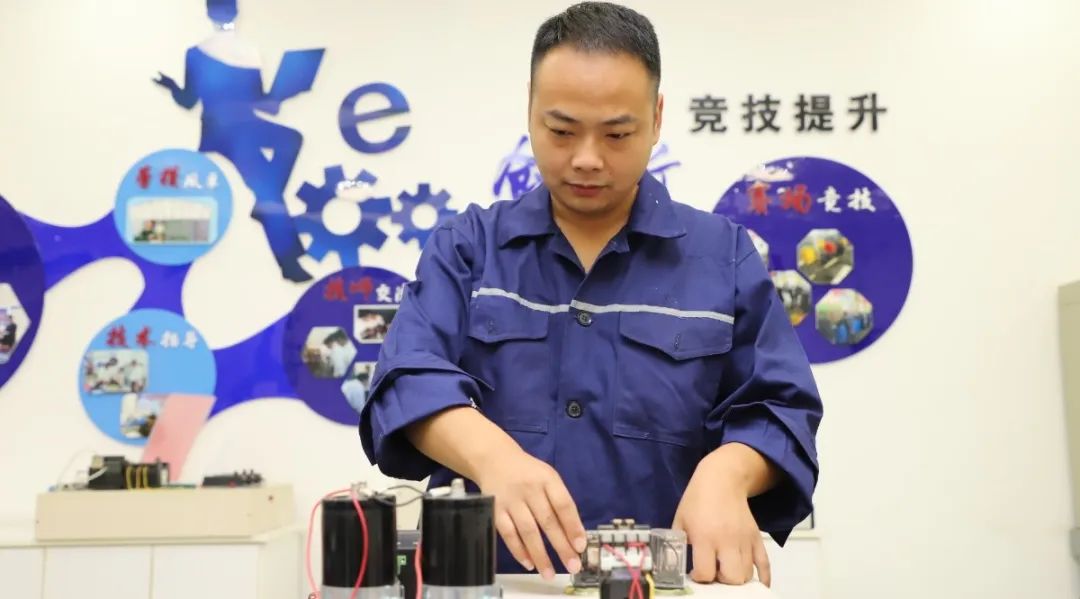

王赢,34岁,毕业于山东科技大学。现任田陈煤矿机运工区区长及“王立国劳模创新工作室”负责人。主要负责矿井提升、供电、排水、通风机及压风机的运行维护工作。

十余年来,王赢先后于北井管理部、运搬工区、供电工区、机电运输科及机运工区从事技术工作。十余年的技术生涯让他积累了丰富的专业知识和写作能力,累计在各类期刊上发表论文7篇、获得科技创新成果10项、荣获国家专利10项。其中由他组织安装的供电、排水、主通风机、压风机等设备的自动化控制系统,实现岗位无人值守,优化劳动组织56人、实现减人提效;设计并应用矿用一体式清仓机,将传统的人工矿车清理转变为螺旋集料、泵送运输的模式,有效解决了井下水仓清挖的难题,减轻劳动强度,改善作业环境,提高工作效率约80%。

自任职以来,他带领劳模创新工作室成员持续开展岗位创新,先后完成《矿井排水安全监测和优化控制系统研究与应用》《锂电池自动灭火装置的设计与应用》《井下供电系统远方漏电试验保护系统研发与应用》《煤矿井下矿井水循环利用》等多项创新课题攻关,成果转化应用每年可为矿井创效200余万元。

成绩只能代表过去,努力才能创造未来。在接下来的工作中,他将深入贯彻落实习近平总书记关于技能人才工作的重要论述,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,继续秉持精益求精、吃苦耐劳、攻坚克难、追求卓越的工匠精神,用智慧和汗水书写着青春华章,用无悔青春诠释矿工的时代担当。

(任士鹏)

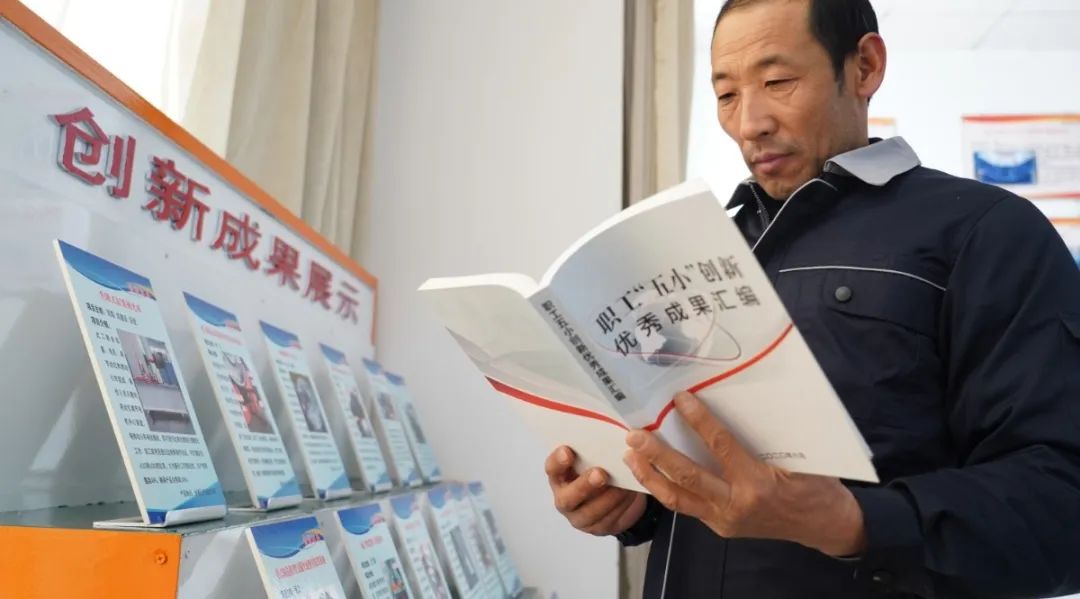

在鲁南装备公司,55岁的王广磊是众人眼中的“红人”,工作中的“金点子”不断,同事们遇到难题都会习惯性地找他解决,“创新达人”的称号当之无愧。

自参加工作以来,王广磊始终扎根一线、专注创新。从学徒工成长为铆工“大拿”,再到“劳模工作室带头人”,他凭借努力、担当、认真和创新打造出自己的舞台。

近年来,作为创新团队带头人,王广磊提出78条技术工艺合理化建议,完成40余项工艺创新、工装设计及陈旧设备改造,98%投入生产使用,每年为企业创效300余万元。他还取得1项国家发明专利、12项实用新型专利,先后荣获能源集团“先进个人”、能源集团“职工优秀创新创效成果竞赛二等奖”、山东省煤炭机械工业协会“优秀岗位技术能手”“优秀工匠”等称号。

1993 年,23岁的王广磊来到鲁南装备公司铆焊车间工作,成为了一名铆工。进入车间,干起活来,他才发现自己的专业知识还差得很远。从那时起,他白天上班跟着师傅们学习铆焊工理论与操作技能,晚上在家自学铆工专业知识。凭借着不服输的韧劲和良好的学习习惯,练就了利用“巧劲”化解技术难题的“绝活”。比如制作固定皮带机的地脚螺栓,传统方式费时费力且外委采购有问题。他自制电动螺栓折弯机,将工作效率提高近5倍,每年节约成本13.2万元。他的“小创意”让车间焊工称赞,6个月内独立完成6个工艺创新项目,参与10余项工艺工装改造,成了大家公认的“创新达人”。

得到肯定后,他未骄傲,而是希望更多人参与创新。在他提议下,鲁南装备公司成立了“劳模创新工作室”,他被任命为工作室的“带头人”。多年来,他言传身教,毫无保留地将自己的经验传授给年轻人,与新职工签订“师带徒”协议,助力他们快速成长。同时,他还打破工种界限,成立“巧匠工作室”,鼓励一线操作工转变思维,由“生产型”向“技术型”转变,从“会干”到“巧干”转变,成为新时代的智慧工匠。

31年来,王广磊在创新路上不断探索、躬身实践。虽吃苦无数,但从未后悔。他深知只有不断创新,企业才能不败,他将带领更多“创新达人”在创新创效的道路上不断向前,共同书写公司高质量发展新篇章。在他的引领下,公司内部形成了浓厚的创新氛围,越来越多的员工积极投身于创新工作中,为企业的未来发展注入了源源不断的活力和强大动力。(袁鹏)

精研细作躬身行

工匠担当薪火传

伟大事业不辞艰辛

崇高理想不轻言弃

让我们向先进模范看齐

在刻苦钻研中锤炼过硬本领

在攻坚克难中奏响奋进强音

使命在肩,冲锋在前

一同绘就百年枣矿壮丽画卷

共同谱写集团公司可持续高质量发展新篇章