在枣矿集团田陈煤矿的百米井下,综采一区机电技术员曹亮正手持激光测量仪精准定位设备故障点,这位曾经的“愣头青”如今已成为手握3项国家专利的“山能工匠”,他的蜕变正是该矿构建全链条人才培育体系的生动注脚。面对智能化矿山建设浪潮,田陈煤矿以“人才强企”战略为轴心,打造出独具特色的“选苗-育苗-壮苗”人才成长优选计划,做大“蓄水池”、锻强“生力军”,为企业高质量发展注入新的生机活力。

“矿井发展就像下棋,人才就是最关键的先手棋。”该矿深谙此道,创新构建培训、练兵、比武、晋级、超越“五位一体”培养体系,将劳模创新工作室、创客联盟等平台化作人才“孵化器”。技能大师与设备厂商专家组成的“双师团队”,为职工量身定制技术套餐。近三年累计开展定向培训127场,培养出48名技师、12名高级技师,智能化综采设备操作人才储备量增长300%。

在青年人才培育上,矿井铺设“见习技术员-副技术员-主管技术员”的成长快车道。通过“挂职锻炼+导师护航”模式,让36名“80后”“90后”在关键岗位经风雨见世面。综采二区“00后”技术主管申旭磊感慨:“从跟着老班长下井摸设备,到带队攻克液压支架同步控制难题,企业给我们搭建了看得见的成长阶梯。”

创新激励机制如同点燃人才引擎的“助燃剂”。矿井建立“创新积分银行”,将技术攻关、专利成果与职务晋升、薪酬待遇直接挂钩。去年开展的“靶向攻关”活动中,《移动式液压锚固钻车》等5项成果斩获国家级奖项,15项创新获省部级表彰,累计创造经济效益2800万元。获得“双创之星”称号的智能装备工程师胡冬冬说:“现在搞创新既有‘里子’更有‘面子’,我的两项专利直接被应用到井下生产系统。”

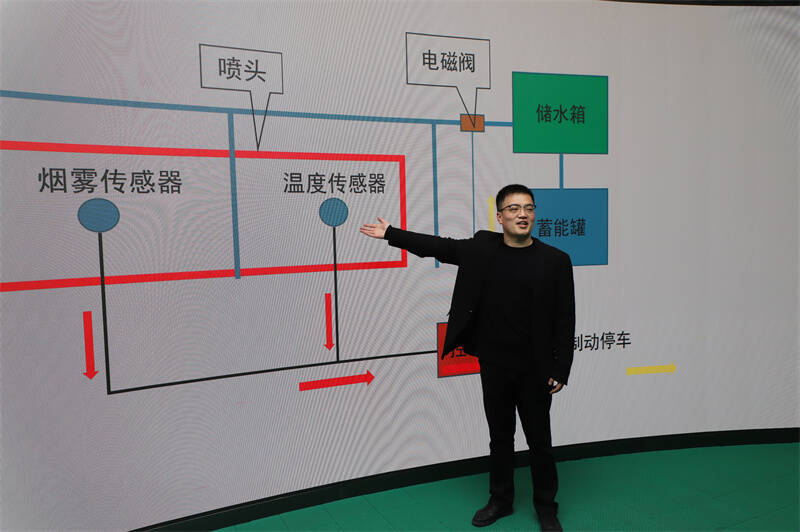

人才活水激荡创新浪潮。从“机载锚索涨拉器”到“锂电池自动灭火装置”,46项自主研发成果在安全生产中大显身手。矿井科技创新贡献率从三年前18%提升至35%,真正实现了“智汇煤海”的转型蝶变。如今,这里的技术人才密度达到每百人11.3名,较三年前翻了一番,形成老中青三代人才梯次迸发的生动局面。

行走在田陈煤矿,处处可见“技能明星墙”“创客成果展”营造出的浓厚氛围。这座拥有36年开采历史的老矿,正以人才战略重构发展基因,让每个平凡岗位都成为孕育工匠的沃土,让每颗创新的种子都能在煤海中绽放光芒。

(未经授权禁止转载)